人类对身体的感知如此敏锐,理解如此渊博,以至于对身体最细微的暗示都能为人们所察觉。

——詹妮·萨维尔

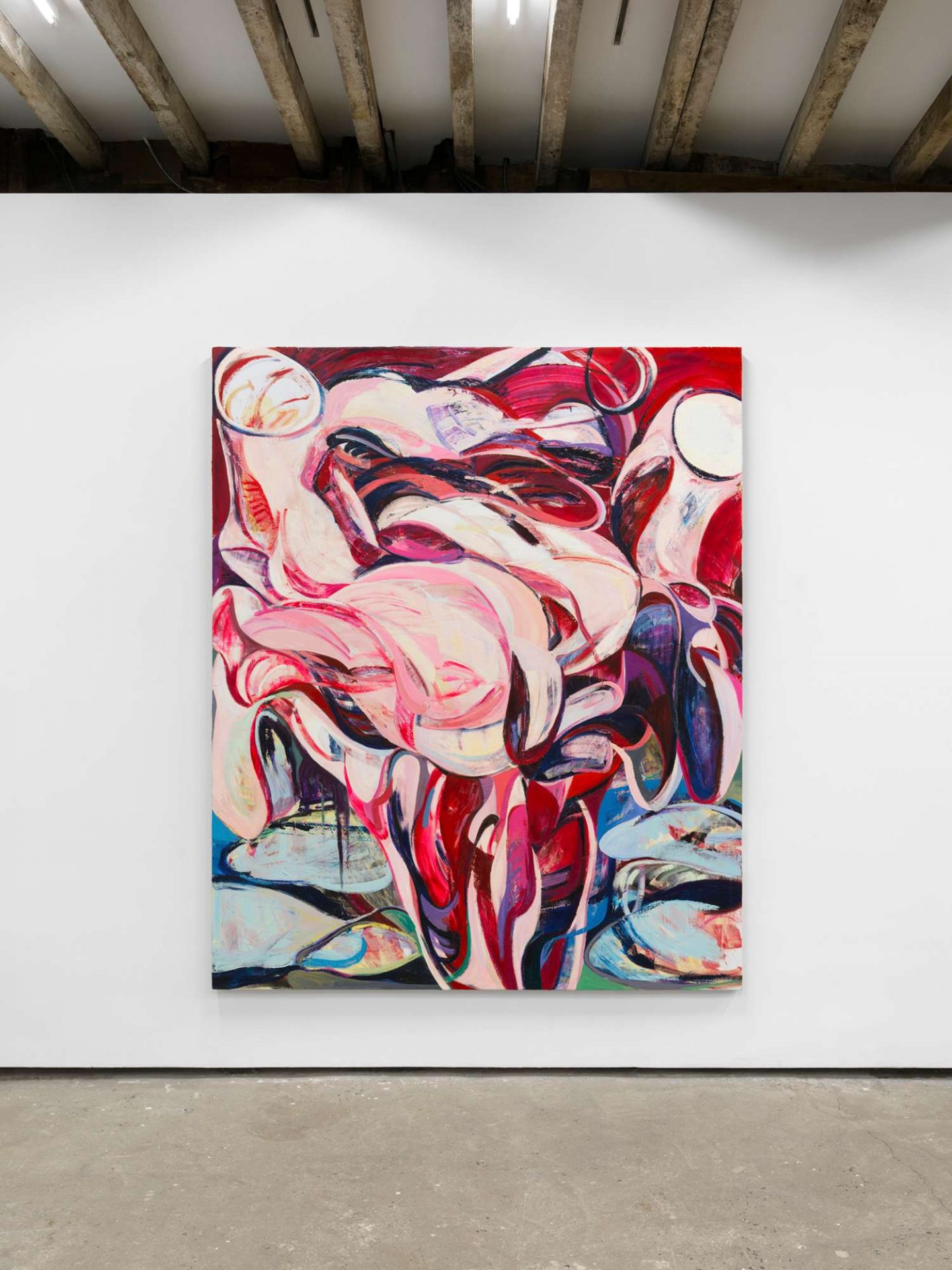

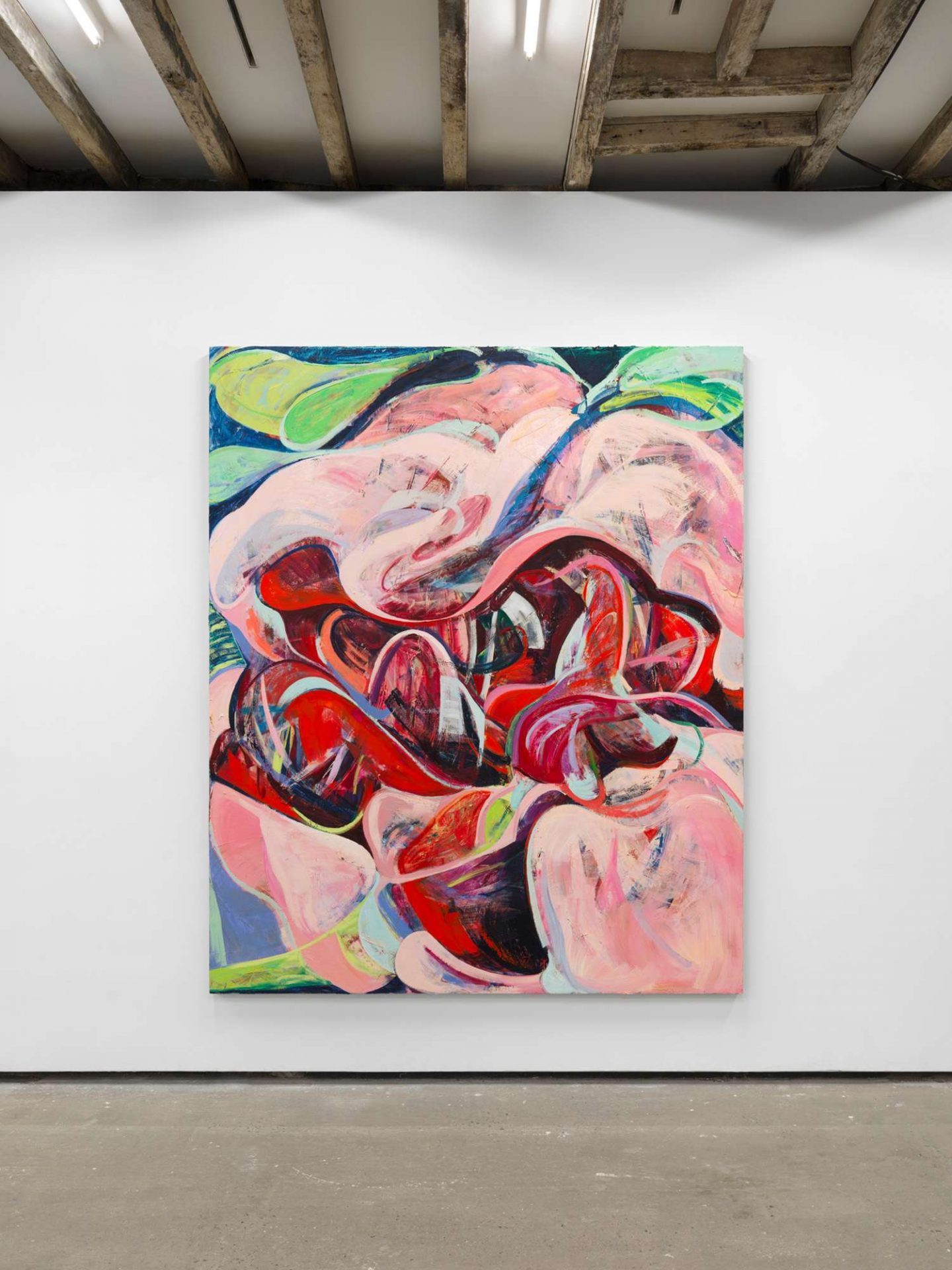

张子飘在美国的首次个展“心锚”(Heart of Anchor),带来了十幅大型布面油画;正如其中几幅画的标题所示,这些作品充满抽象的肉和花,鲜艳的红色、粉色和绿色令它们显得生气盎然。这些作品延续了她对爆发性色彩和错综复杂形态的探索,这些色彩和形态为原始粗砺的情感、躁动不安的能量提供了宣泄渠道。张子飘欣然拥抱变化与偶然。她的绘画是自发的、本能的和身体性的结合:她经常略过前期草图,直接从画布一侧向另一侧扫、涂、刮颜料,以渲绘被拆解、割下的肉(她是附近肉店的常客)、体液(血液、油脂、泪、汗、奶水、尿)、转瞬即逝的花瓣和盛开的花朵,这些物体都扭曲着旋为一体,令人想起弗朗西斯·培根“非图解”(non-illustrational)形式的概念,即一种“首先触及感官层面,然后才慢慢沉淀返回到实物本身”的形式。

张子飘1993年出生于中国北京,曾就读于美国马里兰艺术学院(MICA);她2015年毕业于芝加哥艺术学院(SAIC),这里“现代之翼”博物馆内丰富的现当代艺术馆藏给她留下了深刻的印象。弗朗西斯·培根涂绘(malerisch)2的《有肉的肖像》(Figure with Meat ,1954)正是这里收藏的杰作之一。这幅作品描绘了一个梦魇般的形象:一个端坐的神志错乱的人,他的两侧是被剖开的胴体;两扇肋骨形成一个拱顶,将这个可怖的人形包裹起来。从人到肉,以及从肉到人的蜕变,成为了培根后来许多创作的主题——他向柴姆·苏丁的 《半侧牛肉》(Half-side of a Beef ,1922-23)致敬的作品《以受难为题的三张习作》(Three Studies for a Crucifixion ,1962)便是一例。

在张子飘的《战场1》(Battlefield 1)和《花丛3》(Floral Field 3)中,血淋淋的尸体、可怕的肋骨同样在起伏的线条与纠缠的形态中清晰可见。胸腔肋骨由不透明的白色条纹涂绘,漂浮在不同色调的猩红和胭脂色之上;冷绿和丁香紫的丝带前后交织,营造出一种深度感。由于张子飘的画作介于抽象和具象之间,画面中的这组骨头与其说是一种表现元素,不如说是一种结构装置,用以把画面锚定在中心位置。然而,展览中的其他画作则完全没有可清晰辨认的主题。少数作品——如《芍药7》(Peony 7)和《玫瑰2》(Rose 2)——流动的曲线和膨胀的形状奇妙地让人想起涂鸦中的泡泡字风格。

艺术家先前的创作系列基于对多汁水果的解剖——比如,石榴渗出的红色蜜汁让她想到血液,其形状则让她联想到人体器官;“心锚”与这些系列不同,艺术家自然而然地转向描绘解构的、富丽堂皇的花朵,它们有着解剖学意义上的隐喻象征性——有时是单独的身体部位,有时是裂开的肉,有时是渗血的伤口。与乔治亚·奥基芙相似,张子飘在花朵中发现了一些处于人类理解极限边界的东西。例如,在她的《牡丹7》(Peony 7)和《玫瑰2》(Rose 2)中,身体和身体部位——尽管它们的轮廓几乎无法察觉——被移置到花朵上,而在《五花肉1》(Pork Belly 1)中,花朵又变形为扭曲的肉块,在前景中央位置向前旋转,几乎从画布底部的黑暗半影中冲进观众所在的空间。这种双重性使艺术家不仅在因对生命思恋之痛而枯萎前捕捉到其瞬时光华,也令她对激情和痛苦进行冥思。

历史上,每当视觉艺术和文学对女性进行绯闻化和玩物化时,花的语言,即“花语”(floriography),总会居于前沿。花语在19世纪维多利亚社会中兴盛起来,“会说话的花束”被赋予色情的符码定义并广泛传播,将女性的身体变成了恋物癖的对象。因此奥基芙画中极其娇艳的红色康乃馨、芙蓉、鸢尾和百合永远被与女性性征和被建构的女性气质联系在一起进行解读就毫不令人意外。

相比之下,张子飘作品中肉与花的花园充满了激烈扭曲的形态和汹涌澎湃的色彩。她的画作和翠西·艾明沾染污渍的床单之间存在着某种不容置疑的对称性:两者皆旨在消解幻想中的女性气质。两位艺术家作品中的隐喻都通过作为被误解、人为欲望和创伤之载体的身体——女性的身体——揭示了对女性身体在社会中如何被性化和再现的深刻认识,这种认识既基于智识亦基于感官层面。同样,她们的作品也激发出观者对作品中隐含的相思之苦和凝固的白驹过隙片刻时光的反应,这些反应出于观者的切身体会与思考,也因个人经历和记忆的差异而各有不同。

在某种程度上,张子飘的绘画可以被定位于视觉感官性和觉醒的女权主义理性之间。如果说芭芭拉·克鲁格以文字写出“你的身体是一个战场”(“Your body is a battleground”),那么张子飘则在她的《战场1》(Battlefield 1)和《战场3》(Battlefield 3,2020)中以巧妙的视觉让我们直面战场上的残骸。看着她的画作,在克鲁格的煽动性格言的衬托下,我们难以避免视觉快感的影响,它阐明了肉体尽管混乱却热烈狂放的快感。这种快感对隐藏于批评理论外衣之下的父权文化构成了严重的威胁,例如由贝托尔特·布莱希特创造、然后由皮埃尔·布尔迪厄进一步发扬的“间离效果”(distanciation)理论——它在“高尚”文化语境中将快感贬斥为一种不道德的污染荼毒。与二十世纪60年代和70年代女权主义身体艺术家相同,张子飘的姿态超越了意识形态的神圣性,正如艺术史学家阿米莉亚·琼斯所言,“女权主义身体艺术家通过女性……身体的表演,直白地演绎出充满高度张力的场景,打破了男性主义对快感充满批判的禁令。作为她们自身作品的创作者和描绘对象,她们展现了女性的艺术自主性。” 3

然而,我们不应过分依赖作品标题来推导出画中明确的含义,而应该任自己被丰沛的笔触、巨大的尺幅、美味的色彩,以及魅力和污垢之间的复杂变化所诱惑。每幅画因其松散性和自发性而令人印象深刻;画中充盈的压抑能量促使粘稠的血液、翻滚的褶皱、丰满的血肉、撕裂的器官和肢解的肉在画布上层层叠叠,创造出一种诱人却又嘈杂、充满暴力的喧嚣。如果艺术家的创作能更具有随机任意感,笔触灵活多变,这座禁忌的花园会如同爵士乐般有更强烈的多重节奏和视觉冲击力。