感召

2021.10.23 – 2022.1.23

顺义

空白空间荣幸地宣布将于2021年10月23日于北京顺义的博乐德艺术中心D7楼1层开辟画廊空间,同时将带来新空间的首展“感召”(A Higher Calling),由沈宸策划。本次展览邀请了帕斯卡尔·伯奇勒(Pascale Birchler)、尼娜·卡内尔(Nina Canell)、瓦吉科·恰齐亚尼(Vajiko Chachkhiani)、陈飞、藤原西芒(Simon Fujiwara)、乌尔丽克·格罗萨斯(Ulrike Grossarth)、何恩怀(Christopher K. Ho)、刘玗、塔拉·玛达尼(Tala Madani)、毛利悠子(Yuko Mohri)、泰阳·昂洛拉托&尼科·克雷布斯(Taiyo Onorato & Nico Krebs)、欧阳春、弗朗西斯科·罗德里格斯(Francisco Rodríguez)、笹本晃(Aki Sasamoto)、玛丽安娜·西姆内特(Marianna Simnett)、约翰·斯库格(John Skoog)、苏予昕、巴吞蓬·蒙特·德斯巴迪(Pathompon Mont Tesprateep)、安德罗·维库亚(Andro Wekua)、梁慧圭(Haegue Yang)、张晓在内的21位(组)艺术家参与,展出绘画、雕塑、装置、影像等多元媒介的作品。特别鸣谢瑞士文化基金会上海办公室与北京日本文化中心(日本国际交流基金会)对瑞士及日本艺术家参展的赞助支持。展览将持续至2022年1月23日。

感召 A Higher Calling

“感召”(Calling)原指人作为中介受到某种更高意志、智慧、力量的权威指导,其意识接收到神圣的旨意,言语与行动也由此具备了更加不言自明的理据与不容辩驳的正当性。世界各地的传统文化中都有着与“感召”相关的概念或文本,譬如“不可抗拒的恩典”(Effectual Calling)、“醍醐灌顶”、“天命”等。

今天,人们所面对的是一个普遍世俗化的世界,但“感召”的“神秘”体验并未因宗教力量的退场而消失;相反,在充分的理性之外,人们仍常常执着并笃信于这种不可抗拒的体验,由此导致的言行分歧则难免相互抵牾,引来冲突和危机。

有鉴于此,展览试图在当代语境之下,发问“感召”这一不由自主的身心体验从何而来。倘若我们从宗教与神秘学之外的角度出发,能否厘清“感召”的产生与运行机制?1998年,社会学家约翰·索默维尔(C. Sommerville)曾总结到,从社会学的宏观层面来讲,“世俗化”(secularization)即“差异化”(differentiation),是一个社会各领域(包括经济、政治、法律和道德等)变得愈加分化和彼此不同的过程。与此同时,在微观层面的个体和群体同样受到差异化的影响。

因此,我们能否将世俗化下的“感召”理解为差异化社会下的某种特定意识体验?如果人之意识与行动的形成来源于彼此之间的差异化,那么差异化的存在本身以及在此基础之上的人际互动过程是否即塑造了人们不可抗拒的言语、行动方式的缘由?以及,对于差异化的调整是否意味着“感召”体验的改变?如若我们能对这一机制、过程有效地理解并善加运用,是否能在某种程度上调和“感召”带来的言行分歧,从而更好地面对这个愈发动荡而充满危机的时代?

一种社会的动力学 A Dynamic Society

老子曾在《道德经》中提出,“人法地,地法天,天法道,道法自然”。如果人们相信“感召”这一看似神秘的体验乃是来源于“天”与“道”,我们是否更应借助自然的规律去一窥其中的究竟?

在重力的牵引之下,水顺应地势的落差流动,汇聚成江河并融入大海;太阳的辐射造成地表的温度差异,由此带来了空气的流动并形成风。自然万物在彼此的差异之中,受到各种力的支配而势不可挡地运动、变化。

相较于老子高度抽象且概括的说法,法国哲学家奥古斯特·孔德(Auguste Comte)于十九世纪中叶提出“社会力学”的概念,试图借用自然科学(尤其是物理学)的思路、概念、原理和方法来解释和探索人类社会的发展规律:系统与结构随时随地都存在着“差异”(difference),差异的存在必然产生梯度,由此形成了广义的“力”(force)并产生广义的“流”(flow);“流”的强弱、速率、关系、稳定性等属性构造出复杂的社会运转。

那么,个体或群体天生和后天获得的各种“差异”(性别、性格、收入、教育、阶级等等),以及互动过程中因“差异”形成的作用力与反作用力,是否塑造出了其在互动中某种程度上必然的方式与趋势(“流”)?而这些必然产生却不可见的“力”综合且持续施加于个体或群体之上时,是否可以理解为我们所面临着的“感召”过程?

在乌尔丽克·格罗萨斯(Ulrike Grossarth)的《16件移动的物体》(16 Moving Things)中,3位端坐的表演者随心所欲又循环往复地摆弄着手中的长棍,推动平台之上的物体,使它们在游移和碰撞之中共同完成了一出无法预测却又如宿命般的默剧。昂洛拉托与克雷布斯(Taiyo Onorato & Nico Krebs)的《LELO》拍摄了格鲁吉亚的传统游戏中,两相对峙的村民如何在既定规则之下被一颗始终未曾现身的皮球所牵引,仿若周旋于一片虚空;而梁慧圭的《香料月相周期》(Spice Moon Cycle)和陈飞的《香火》则试图揭开人们对于物质与精神的需求,是如何在贸易、市场等“看不见的手”的作用下,辗转腾挪,移动交换,周而复始。毛利悠子(Yuko Mohri)的《I/O》在展厅中构造出精密而复杂的动态装置,在看不见的电力驱动下以及现场微粒的扰动中,各种元素顺势移动,共同呈现出一派“雷雨交加”的海上生态景象。此外,尼娜·卡内尔(Nina Canell)的《隔离器》(Disconnector)将在展览的不同章节中以变体的形式多次出现,借以表征和想象一个穿梭在可见与不可见空间、传递或断开能量的盘根错节的庞大系统形象。

失灵的指南针 A Failed Compass

正如作品《I/O》中所暗示的那样,一个存在于真实环境中的系统运转难以避免地受到意外因子(变量)的干扰,如同指南针在受到额外磁力干扰时,会失去它原本追寻的方向而失灵。在这一章节,我们将关注到,利用和改造“差异”本身及其所处的环境,“力”与“流”将会受到怎样的影响,进而“感召”将产生怎样的偏差。

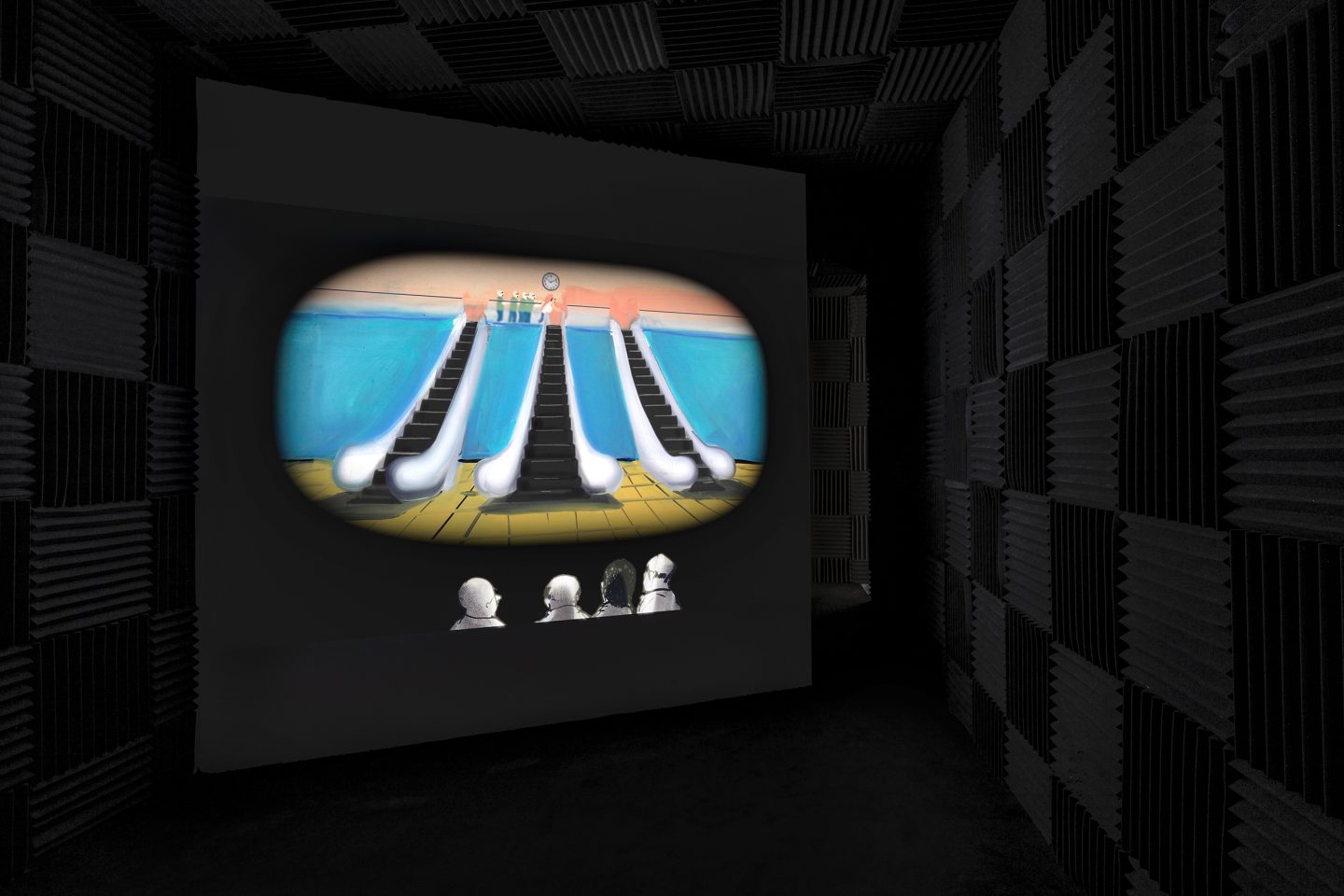

约翰·斯库格(John Skoog)的《幻境》(Shadowland)以美国电影工业为蓝本,戏仿了好莱坞早期黑白电影的拍摄方式,同时充分利用加利福尼亚州地理风景的多样性,借由精心的剪辑与素材重组,将加州多元的地貌伪装成世界各地的风景,使得观者面临幻象却不自知。弗朗西斯科·罗德里格斯(Francisco Rodríguez)的画作将目光投入校园与街头,虚构的主角们将置于某种被拟定的学习环境中,提示出言传身教所具有的耳濡目染的影响力。塔拉·玛达尼(Tala Madani)的影像《观众》(The Audience)由多段短片组成:一个不由自主地模仿暴力性举动自我伤害的观众,一个穿着举止与众不同而遭受群体攻击却无法逃离的人,一只试图穿越弹簧禁锢却挫败的手等——影片微妙地揭示出人的自我驯化、小群体思维等所塑造的固化权力结构。在巴吞蓬·蒙特·德斯巴迪(Pathompon Mont Tesprateep)的《摇篮曲》(Lullaby)中,一位泰国本土的佛教老师偷偷改写了一首童谣,将自己对当地不和谐的现状描述及看法藏匿其中,由此模糊了摇篮曲以及伪装成意识形态的催眠术之间的界限。而在德斯巴迪另一部作品《法蒂玛与库利特》(Fatimah and Kulit)中,主人公的意识于双重人格间不断游移,进行着一场有关过去与现在、历史与健忘症的自我争辩。

永不止息的角力 A Persistent Wrestling

基于前述的两条线索,我们试图进一步提问:观察、质疑、抵抗业已固化乃至异化的“差异”本身,主动地生产新的“差异”从而改变“力”的相互关系,是否能够就此形塑出更具流动性且积极的“感召”可能?我们将以艺术家和他们作品中蕴含的视角重新审视和回应这一变动不居的“感召”过程。“永不止息的角力”在此提示这一改造过程中所遭遇的峰回路转与绝处逢生。

苏予昕的风景绘画《数次来访》(Multiple Visits)与《云的声音》(The Sound of Cloud)使用非工业标准的自制颜料,讨论并质疑了传统透视学和制图学在风景绘制中的法则,提示出观看世界的诸种其他可能。刘玗在系列项目《珍奇柜》中,以十六世纪失明的植物学家郎弗安斯(Georg Eberhard Rumphius)为考察对象,手绘出了郎弗安斯所著《安汶珍奇柜》(The Ambonese Curiosity Cabinet)中对诸多物种的文字描述的想象,并通过走访植物学家于东南亚的足迹,侧写了我们未能得见的郎弗安斯本人及其所面临的世界的形象,以此讨论突破限制的想象力与对生命经验敞开的必要性。张晓在《怪力乱神》中的替代性菩萨形象来源于艺术家长期进行的民间信仰调研和对宁波某寺庙新佛像系统的借用,这些“错置”的、挑战传统的佛雕反映出人的无意识的欲望和信仰在当下愈发复杂的面貌,而这究竟是对固有系统的败坏还是更新?欧阳春的不规则双联绘画《蚁冢》创造了一个仿若蚂蚁巢穴般潜藏于地下的异世界:难以尽数、各不相同的元素与生命个体于此难以自持地狂欢,整个世界在画家“粘稠”的笔触下仿佛呈现出不断流动的质感,映射出一个看似混沌却极大丰富、四通八达的社会模型。在三频录像装置《屈服点》(Yield Point)中,笹本晃(Aki Sasamoto)不仅提出任何物体与结构都有可能在力的拉扯中崩坏,更于一出荒诞的行为现场化身成娓娓道来的讲述者,阐明应对压力与保持“弹性”对于在生活中身不由己之人的重要性。

另一边,帕斯卡尔·伯奇勒(Pascale Birchler)的雕塑《男孩与猫》(Junge mit Katze)受到里尔克《给青年诗人的信》的启发,塑造了一个看似迷茫却也坚定的男孩,展现出在艰难而充满反对力量的环境中恪守寂寞与爱的品格。在瓦吉科·恰齐亚尼(Vajiko Chachkhiani)的录像《天空之下》(Lower Than The Sky)中,两艘航船载着落难的人群相伴从海平线缓缓驶来,在好似可以登陆之前却又不得不再次转身离去。海浪、声音、光线时刻都在发生着变化,而不变的是两艘船给予彼此的陪伴,以及船上那些始终凝视着镜头的双眼——仿佛在诉说着人性中希望与失落的交错。安德罗·维库亚(Andro Wekua)的拼贴绘画《翅膀》(Wings)将一个陷入沉思的女子、一双失去身体的翅膀与模糊而紧闭的窗格混合在一个具象与抽象同在、处于客体与主体解读之间的边缘空间,隐喻了将⽇常生活经验转换为反思过程的人类智性活动逻辑,也指示了⼀种想要不断塑造过去以书写别样历史的努力——尽管这种努⼒有可能是徒劳的。藤原西芒(Simon Fujiwara)的大型金色耳环雕塑重访了法国大革命胜利的关键时刻,展现了群体性力量所蕴含的巨大变革动能,却也揭露出潜藏其中的悖谬与离奇。而在玛丽安娜·西姆内特(Marianna Simnett)的《鸟的游戏》(The Bird Game)中,主人公们将在乌鸦的诱惑下经历一场追求“永不再眠”的冒险之旅,而历尽艰险的他们将获得游戏的胜利抑或是成为邪恶者的同谋,最终的结局似乎并不明朗,惟有变化(transformation)才是永恒。

-single-channel-2K-video-color-sound,1625,由布兰茨美术馆委任创作-commissioned-by-Kunst-Museum-Brandts-1440x759.png)